Diffusions passées:

Les routes de l’esclavage, 1789-1888 : Les nouvelles frontières de l’esclavage, diffusion du mercredi 24 octobre 2018 à 09h45

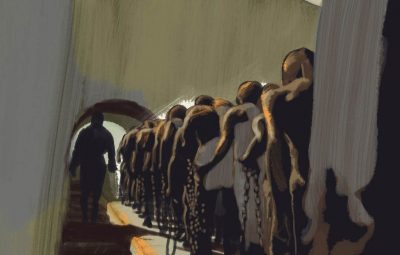

Saison : 1 - A Londres, Paris et Washington, le courant abolitionniste gagne du terrain. Après la révolte des esclaves de Saint-Domingue, la Grande-Bretagne abolit la traite transatlantique en 1807. Mais l'Europe, en pleine révolution industrielle, ne peut pas se passer des esclaves. Pour satisfaire son besoin de matières premières, elle repousse les frontières de l'esclavage, fermant les yeux sur les nouvelles formes d'exploitation de l'homme au Brésil et aux Etats-Unis. A l'heure où la traite légale est enfin interdite, la déportation des captifs africains va exploser, plus importante que jamais. En cinquante ans, près de 2,5 millions de personnes sont ainsi déportées. Critique : Asservir est une pratique aussi vieille que l’humanité. Les premiers empires grec, romain, arabes du pourtour méditerranéen capturaient les peuples slaves pour accomplir les tâches jugées indignes. Peu à peu, les empires arabo-musulmans se tournent vers l’Afrique. Ils cherchent des esclaves au-delà des terres islamisées. Tombouctou devient alors la plaque tournante de la fourniture de captifs. A partir du xive siècle, et de l’exploration par les Portugais du continent en quête d’or, le piège se referme sur l’Afrique. Elle devient l’eldorado où les Européens puisent la main-d’œuvre nécessaire à l’exploitation des plantations sucrières implantées aux Antilles et aux Amériques. Banque et assurance se développent pour prêter l’argent nécessaire aux expéditions négrières et assurer les cargaisons. L’investissement est très rentable. Plus de vingt millions d’Africains ont ainsi été déportés et vendus. Selon un déroulement chronologique qui couvre mille deux cents ans d’histoire mondiale, les quatre parties détaillent avec minutie les mécanismes et les ressorts qui construisent peu à peu ce système. S’appuyant sur des récits d’époque et le regard d’historiens, les réalisateurs font émerger une réalité géographique et économique affranchie de tout point de vue moral. D’émouvantes séquences d’animation donnent forme aux récits des capitaines négriers, des assureurs, des esclaves. On se retrouve à bord des navires, au cœur de la violence infligée aux déportés, dans une réunion entre associés agacés par les faibles profits réalisés sur un lot d’esclaves. Un travail pédagogique dense, précis et essentiel qui offre des clés pour comprendre les enjeux contemporains de cet héritage commun. Ce passé violent n’est pas sans rapport avec les tensions que connaissent les sociétés européenne, américaine, africaine, antillaise aujourd’hui. Car la traite et l’esclavage ont construit un imaginaire dévastateur, puissant et durable. La notion de race et de racisme découle des rapports de domination d’alors.

Les routes de l’esclavage, 1375-1620 : Pour tout l’or du monde, diffusion du mercredi 17 octobre 2018 à 09h45

Saison : 1 - A l'issue des croisades, l'Europe à son tour se tourne vers l'Afrique, source d'immenses richesses. Les navigateurs portugais, qui convoitent l'or du continent, entreprennent en pionniers de le conquérir et reviennent avec des milliers d'esclaves du royaume Kongo, qu'ils vendent en Europe du Sud avec la bénédiction de l'Eglise. Sur l'île de São Tomé, sorte de «laboratoire» de l'esclavage au large du Gabon, ils passent du négoce de captifs à la production d'esclaves au service d'une plantation sucrière et mettent en place la première société esclavagiste. A partir de 1516, la découverte du Brésil ouvre de nouvelles routes de traite, inaugurant le commerce triangulaire entre les continents – or, esclaves, sucre. Bientôt apparaissent les premières communautés armées de fugitifs, les «mocambos». Critique : Asservir est une pratique aussi vieille que l’humanité. Les premiers empires grec, romain, arabes du pourtour méditerranéen capturaient les peuples slaves pour accomplir les tâches jugées indignes. Peu à peu, les empires arabo-musulmans se tournent vers l’Afrique. Ils cherchent des esclaves au-delà des terres islamisées. Tombouctou devient alors la plaque tournante de la fourniture de captifs. A partir du xive siècle, et de l’exploration par les Portugais du continent en quête d’or, le piège se referme sur l’Afrique. Elle devient l’eldorado où les Européens puisent la main-d’œuvre nécessaire à l’exploitation des plantations sucrières implantées aux Antilles et aux Amériques. Banque et assurance se développent pour prêter l’argent nécessaire aux expéditions négrières et assurer les cargaisons. L’investissement est très rentable. Plus de vingt millions d’Africains ont ainsi été déportés et vendus. Selon un déroulement chronologique qui couvre mille deux cents ans d’histoire mondiale, les quatre parties détaillent avec minutie les mécanismes et les ressorts qui construisent peu à peu ce système. S’appuyant sur des récits d’époque et le regard d’historiens, les réalisateurs font émerger une réalité géographique et économique affranchie de tout point de vue moral. D’émouvantes séquences d’animation donnent forme aux récits des capitaines négriers, des assureurs, des esclaves. On se retrouve à bord des navires, au cœur de la violence infligée aux déportés, dans une réunion entre associés agacés par les faibles profits réalisés sur un lot d’esclaves. Un travail pédagogique dense, précis et essentiel qui offre des clés pour comprendre les enjeux contemporains de cet héritage commun. Ce passé violent n’est pas sans rapport avec les tensions que connaissent les sociétés européenne, américaine, africaine, antillaise aujourd’hui. Car la traite et l’esclavage ont construit un imaginaire dévastateur, puissant et durable. La notion de race et de racisme découle des rapports de domination d’alors.

Les routes de l’esclavage, 476-1375 : Au-delà du désert, diffusion du mercredi 10 octobre 2018 à 09h50

Saison : 1 - Après 476, les peuples wisigoths, ostrogoths, berbères, slaves, byzantins, nubiens et arabes se disputent les ruines de l'empire romain. Tous pratiquent alors l'asservissement. Mais au VIIe siècle émerge un empire arabe. Au rythme de ses conquêtes se tisse, entre Afrique et Moyen-Orient, un immense réseau de traite d'esclaves, dont la demande ne cesse de croître et qui converge vers Bagdad. Après la révolte des Zanj (IXe siècle), qui s'achève dans un bain de sang, le trafic se redéploie vers l'intérieur du continent. Deux grandes cités commerciales et marchés aux esclaves s'imposent : Le Caire au nord, et Tombouctou au sud, place forte de l'empire du Mali. Au fil des siècles, les populations subsahariennes deviennent la principale «matière première» de ce trafic. Critique : Asservir est une pratique aussi vieille que l’humanité. Les premiers empires grec, romain, arabes du pourtour méditerranéen capturaient les peuples slaves pour accomplir les tâches jugées indignes. Peu à peu, les empires arabo-musulmans se tournent vers l’Afrique. Ils cherchent des esclaves au-delà des terres islamisées. Tombouctou devient alors la plaque tournante de la fourniture de captifs. A partir du xive siècle, et de l’exploration par les Portugais du continent en quête d’or, le piège se referme sur l’Afrique. Elle devient l’eldorado où les Européens puisent la main-d’œuvre nécessaire à l’exploitation des plantations sucrières implantées aux Antilles et aux Amériques. Banque et assurance se développent pour prêter l’argent nécessaire aux expéditions négrières et assurer les cargaisons. L’investissement est très rentable. Plus de vingt millions d’Africains ont ainsi été déportés et vendus. Selon un déroulement chronologique qui couvre mille deux cents ans d’histoire mondiale, les quatre parties détaillent avec minutie les mécanismes et les ressorts qui construisent peu à peu ce système. S’appuyant sur des récits d’époque et le regard d’historiens, les réalisateurs font émerger une réalité géographique et économique affranchie de tout point de vue moral. D’émouvantes séquences d’animation donnent forme aux récits des capitaines négriers, des assureurs, des esclaves. On se retrouve à bord des navires, au cœur de la violence infligée aux déportés, dans une réunion entre associés agacés par les faibles profits réalisés sur un lot d’esclaves. Un travail pédagogique dense, précis et essentiel qui offre des clés pour comprendre les enjeux contemporains de cet héritage commun. Ce passé violent n’est pas sans rapport avec les tensions que connaissent les sociétés européenne, américaine, africaine, antillaise aujourd’hui. Car la traite et l’esclavage ont construit un imaginaire dévastateur, puissant et durable. La notion de race et de racisme découle des rapports de domination d’alors.

Les routes de l’esclavage, 1789-1888 : Les nouvelles frontières de l’esclavage, diffusion du lundi 08 octobre 2018 à 02h35

Les routes de l’esclavage, 1620-1789 : Du sucre à la révolte, diffusion du lundi 08 octobre 2018 à 00h40

Saison : 1 - Imitant le modèle portugais, l'Espagne, la Hollande, la France et l'Angleterre, en quête de colossaux profits, se disputent les Caraïbes pour y cultiver la canne. L'Atlantique devient le champ de bataille de la guerre du sucre, laquelle va multiplier les routes de l'esclavage à grand renfort d'investissements, avec la complicité des banques et des compagnies d'assurances. Alors que les méthodes s'industrialisent et que la terreur s'intensifie – razzias, tortures et décapitations publiques pour prévenir toute rébellion –, près de sept millions d'Africains sont entraînés dans la tourmente, vendus par des marchands locaux à des flibustiers et armateurs négriers, tandis que s'élèvent en Europe les premières voix contre la barbarie de la traite, socle du capitalisme émergent. Critique : Asservir est une pratique aussi vieille que l’humanité. Les premiers empires grec, romain, arabes du pourtour méditerranéen capturaient les peuples slaves pour accomplir les tâches jugées indignes. Peu à peu, les empires arabo-musulmans se tournent vers l’Afrique. Ils cherchent des esclaves au-delà des terres islamisées. Tombouctou devient alors la plaque tournante de la fourniture de captifs. A partir du xive siècle, et de l’exploration par les Portugais du continent en quête d’or, le piège se referme sur l’Afrique. Elle devient l’eldorado où les Européens puisent la main-d’œuvre nécessaire à l’exploitation des plantations sucrières implantées aux Antilles et aux Amériques. Banque et assurance se développent pour prêter l’argent nécessaire aux expéditions négrières et assurer les cargaisons. L’investissement est très rentable. Plus de vingt millions d’Africains ont ainsi été déportés et vendus. Selon un déroulement chronologique qui couvre mille deux cents ans d’histoire mondiale, les quatre parties détaillent avec minutie les mécanismes et les ressorts qui construisent peu à peu ce système. S’appuyant sur des récits d’époque et le regard d’historiens, les réalisateurs font émerger une réalité géographique et économique affranchie de tout point de vue moral. D’émouvantes séquences d’animation donnent forme aux récits des capitaines négriers, des assureurs, des esclaves. On se retrouve à bord des navires, au cœur de la violence infligée aux déportés, dans une réunion entre associés agacés par les faibles profits réalisés sur un lot d’esclaves. Un travail pédagogique dense, précis et essentiel qui offre des clés pour comprendre les enjeux contemporains de cet héritage commun. Ce passé violent n’est pas sans rapport avec les tensions que connaissent les sociétés européenne, américaine, africaine, antillaise aujourd’hui. Car la traite et l’esclavage ont construit un imaginaire dévastateur, puissant et durable. La notion de race et de racisme découle des rapports de domination d’alors.

Les routes de l’esclavage, 1375-1620 : Pour tout l’or du monde, diffusion du jeudi 27 septembre 2018 à 23h30

Les routes de l’esclavage, 476-1375 : Au-delà du désert, diffusion du jeudi 27 septembre 2018 à 22h40

Les routes de l’esclavage, 1789-1888 : Les nouvelles frontières de l’esclavage, diffusion du jeudi 10 mai 2018 à 10h20

Les routes de l’esclavage, 1620-1789 : Du sucre à la révolte, diffusion du jeudi 10 mai 2018 à 09h25